1499元的李宁被炒到五万,499元的安踏暴涨十倍,国货炒鞋风平底而起,将潮鞋APP得物推向了风口浪尖。

4月6日,得物APP由于一则声明再次登上热搜。

原由是三天前,有媒体报道得物APP上一款李宁球鞋售价居然高达48889元,较1499元的参考发售价,上涨了33倍。另外另有两款国产球鞋涨幅跨越10倍,近20款球鞋涨幅异常。这一征象引来了官媒发声,新华社直接把矛头指向了“打着真假判定旌旗的少数互联网平台”,指责平台在炒鞋问题上“推波助澜”。

被不点名指斥的得物APP赶快宣布了一则声明,示意针对价钱颠簸过大的球鞋已举行下架处置,并对涉嫌恶意影响商品标价颠簸的卖家接纳封禁措施。然则,这则声明没有帮得物脱节“炒鞋帮凶”的嫌疑,甚至遭到了网友的一致取笑。

猛烈的言论占领了谈论区

扒开了“潮水文化”的外表,得物的本质不外是鞋商人的一个炒鞋工具。

机制的“大象”:炒鞋贩最大帮凶

四万九的李宁鞋是谁在卖?

“不外是一次失败的压高而已”。有别于舆论的哗然,倒卖二手球鞋多年的小姚镇静地告诉锌财经,显得见责不怪了。

炒鞋圈经由多年的生长,已经形成了和证券市场一样的游戏规则,有庄家坐庄,有卖家囤仓,有韭菜接盘,比的就是谁成为最后一棒。有些鞋商人囤了一批货涨不上去,就会通过压高的行为投契取巧。

“有些卖家想让自己的球鞋涨价,就有意挂出来一万九、两万九的高价,想要抬高市场(价钱),然则许多会失败”,小姚向锌财经先容,这双仅有一个号的四万块李宁鞋,很显著是炒鞋商人的压高行为,而且以失败告了终。

声明中,得物用一句“价钱均为平台卖家小我私人所设定”把自己从高价球鞋的质疑中摘出来,并把锅甩给了平台卖家。

但现实上,在平台不做任何监控,给予小我私人卖家所谓的“订价自由”的机制下,会放任卖家随意订价,就像是“房间里的大象”,平台、生意双方都识破不说破而已。

得物平台上一款鞋的购置链接背后是无数个同时活跃的卖家。卖家自己决议价钱、提交订单后,平台会识别出最低的价钱给消费者。价钱最低的卖出去之后显示下一双,若是中央有更廉价的货源进来,那么最低价钱也会被刷新。这就是为什么得物的生意纪录里,价钱总是在实时转变。

这种价钱机制在通俗款球鞋上作用不显著。然则一旦某款球鞋火了,价钱就会一起上涨。得物所谓“平台不介入订价”,就是将订价权交给了鞋商人,让平台成为了鞋商人炒鞋的工具。

除了价钱机制,在商品形貌方面,得物也在助长鞋商人炒鞋的民俗。小姚告诉锌财经,球鞋之以是会变得值钱,必须要有纪念象征。若是一双鞋没有球星穿过,没有明星上脚,就会贬值。反言之,一旦被哪位明星穿过,球鞋就会迅速升值。

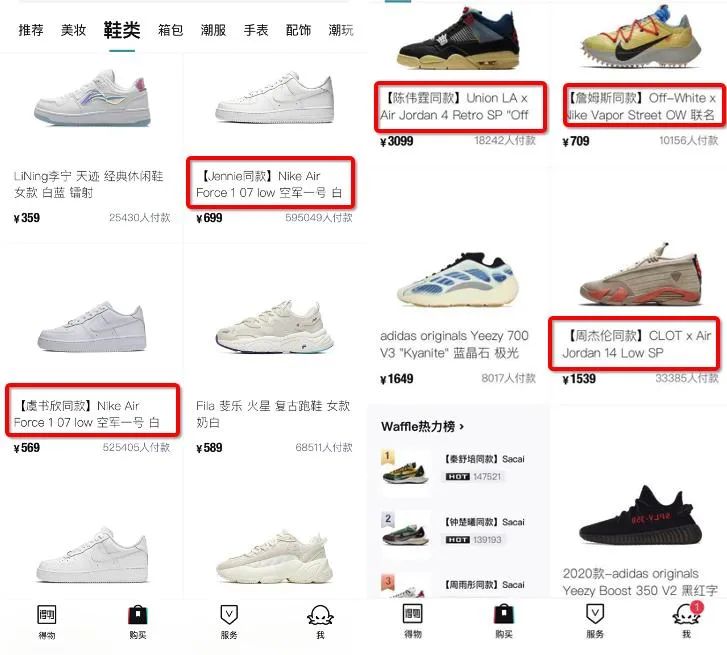

从得物的界面上可以看到,“XX同款”各处都是。连耐克空军一号这种通例款也要冠上“Jennie同款”、“虞书欣同款”的名号,可谓是将明星效应施展到极致,不错过任何一个跟明星套近乎的时机。

这样的得物,却在每一次炒鞋风浪的时刻都大肆理性消费的旌旗。2019年炒鞋首次出圈,得物还叫“毒”的时刻,发出了“鞋穿不炒”的倡议,最后被网友骂得连谈论区都被迫关闭。

而得物之以是会默认这样的机制,本质上也是由平台的盈利模式决议的。

模式坏处:得物难以脱节炒鞋

得物的崛起,是借了炒鞋的东风。

炒鞋让球鞋酿成通俗人难以企及的奢侈品,给消费品套上了投资品的壳。日益增多的泡沫加剧了鞋市的金融风险。这些问题得物不能能看不见,只不外得物依旧选择为虎作伥。这是得物现在的商业模式注定的效果。

最最先,得物只是虎扑论坛里一个信息交流和球鞋判定的平台,群集了大量球鞋兴趣者。2017年8月,虎扑正式推出自力的毒APP,提供球鞋判定和生意服务。商家在平台上卖鞋,平台按比例收取佣金和判定用度。

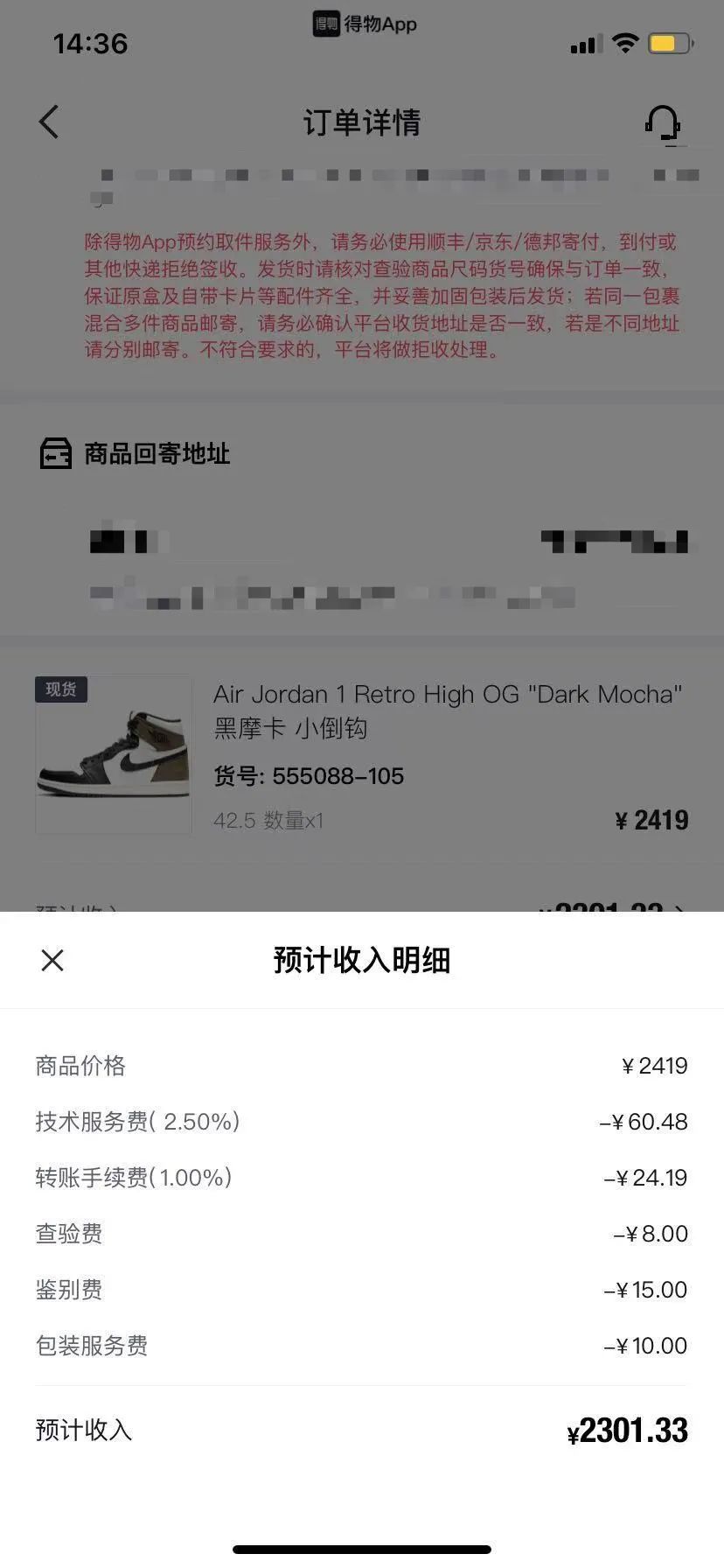

从小姚提供的截图来看,小我私人卖家每卖出去一双鞋,平台会抽取五项用度,划分是手艺服务费、转账手续费、检验费、判别费和包装服务费。这意味着,单款球鞋的价钱越高,得物能够赚取的用度就越高。

物以稀为贵,只有那些备受追捧、通俗渠道买不到的球鞋才气够卖得贵。一旦球鞋脱节了潮水趋势,只剩下冷门款或者通例款,那么消费者基本不需要通过得物APP购置,得物APP也不能够享受到溢价带来的收入。

更别说,被卷入炒鞋历程的一双鞋可能会在平台上被循环卖很多多少次。

炒鞋之以是谓“炒”,是由于一旦球鞋被附加了金融属性,许多人买鞋不是为了穿,而是为了在价钱上涨后再卖出去。于是一双2000元价钱从得物上买来的鞋,翻倍又以4000元的价钱卖出去,过一段时间再翻倍卖出。整个历程中,平台可以抽三次佣,而且价钱还在逐次上涨。

商业模式早就注定了,得物平台和二手鞋贩是共享利益的盟友,是绑在一条绳子上的蚂蚱。因此,无论得物是否至心,它都没有设施真的做到“鞋穿不炒”。

平台判定:三方的玄妙平衡

从“毒”到“得物”,实在市场对平台的判定权威性存在一定的质疑。但即即是在这样的情形下,得物平台、卖家、买家之间却形成了玄妙的“平衡”。

得物打着判定真假的旌旗大行其道,鞋商人把得物变炒鞋的工具,而消费者们只要晒出得物蓝底黑字的鞋盒,就即是拿到了信用背书。

90后男生小李专注珍藏球鞋许多年,是那种同款差异色都要所有收齐的资深球鞋兴趣者。得物也是他买鞋的主要平台之一。不外为了保证球鞋的真伪,他都市“过两遍手”,即从得物买回来后再去专门卖鞋的同伙那里判定一遍。

“不能够完全信托得物,就算得物的话是真的,他们有专业的判定团队,然则天天过手的鞋子那么多,怎么保证不看走眼”,小李对得物判定效果的真实性一直保持嫌疑。

用户陈晨的态度和小李一样,虽然自己在得物上还没有买到过问题鞋,然则也不信托得物上的都是正品,“正不正的很难说,事实官方也没有判定。”

既然消费者并不能对得物全然信托,为什么还要选择得物?“我不敢保证得物的鞋一定是正品,然则最少我看不出来很假。只要发同伙圈时看不出是赝品,那么目的就算到达了。现在买鞋不都是为了炫耀嘛”,陈晨给出了这样的谜底。

锌财经研究之后发现,对于许多得物的消费者来说,求的不是“保真”,而是“不假”。他们追求的是明星同款、高级设计、品牌效应,而不是追求鞋子的适用性。

2020年1月,毒正式更名叫得物,谋划局限也从原本的潮鞋扩展至美妆箱包、潮服潮玩、手表配饰。

SKU大幅增添的同时,也加剧了消费者对得物权威性的质疑:得物是否具备与之匹配的专业判定能力。得物为了填补自己在其他领域的不足,找来了中检机组确立互助同伴关系。然则,随着体量变大,得物的售假征象照样在逐步增多。

打开黑猫投诉,得物上买到赝品的相关投诉触目皆是。去年618,得物更是由于售卖冒充伪劣产物被中国消费者协会果真点名。另一边,仿造得物判定证书的灰色产业也在逐步壮大。

半个月前,上海市公安局破获了首例第三方判定平台防伪标识被侵权案件,抓获犯罪嫌疑人16名,涉案金额高达700多万元。其中所谓的“第三方判定平台”就是得物。犯罪团伙一边“克隆”了多个和得物相似的虚伪网页,一边生产、销售冒充的得物平台判别证书、认证鞋扣、包装盒和胶带等防伪“四件套”。

值得注重的是,上海市破获的案件并不能能是孤例。现在,打开各大二手平台,另有不少在卖“得物四件套”的商家。少则15元,多则30元,就能买到和官方一样的防伪证实。

那么问题来了,内部不能保真,外部另有众多“李鬼”冒充“李逵”,消费者又若何能够完全信托得物的判定效果?

有人说,鞋贩售假、用户买假,不外是一个愿打一个愿挨。然则,一个康健的商业市场追求的永远是更好的产物,而不是比谁造假手艺更高。得物的泛起,将这种不康健的生态罩上了一层面纱,下面是心照不宣的浑水。久而久之,受害的照样品牌和消费者。